synaptiks ist ein im KDE Umfeld angesiedeltes Programm zur Konfiguration von Touchpads (welche üblicherweise von der Fa. Synaptics stammen)

Seit synaptiks Version 0.7 steht hinter dem Programm nicht mehr der Dienst synaptiks Touchpadverwaltung – welcher automatisch in KDE gestartet wurde. Dieser sorgte dafür, dass innerhalb der KDE-Systemeinstellungen synaptiks nur konfiguriert werden musste, ohne dass man das Programm hätte explizit starten müssen.

Nun ist synaptiks ein Program ohne Dienst im Hintergrund, was folgende Auswirkungen hat:

- synaptiks funktioniert auch ohne KDE (z.B. in XFCE)

- synaptiks muss zumindest einmal explizit gestartet werden, so dass es sich im jeweiligen Tray (z.B. KDE-Kontrollleiste) verankert

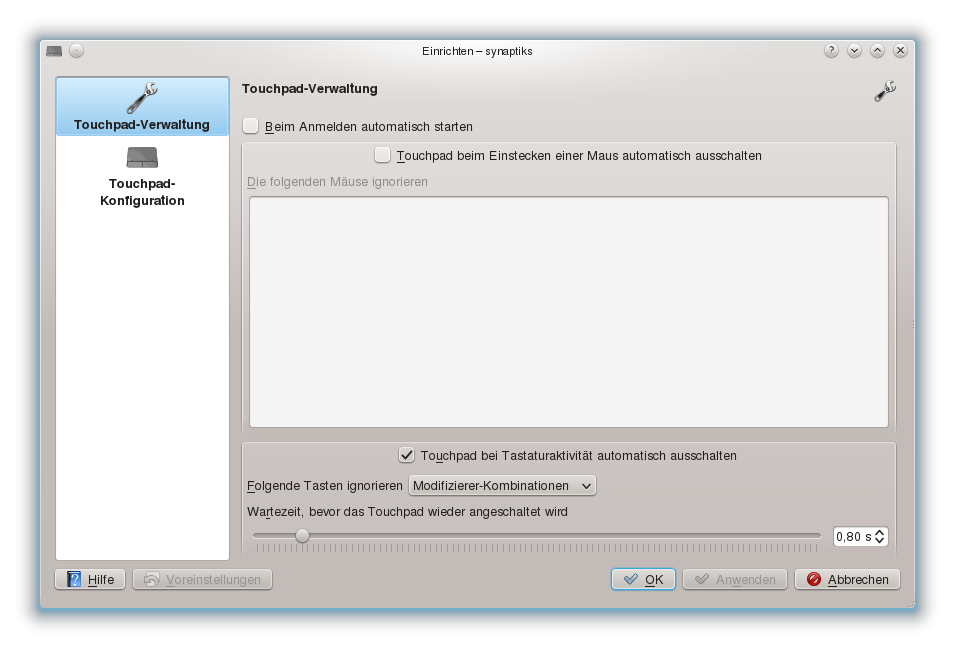

In dem Snapshot sieht man die erste Seite von synaptiks, die früher in den KDE Systemsettings auftauchte. Dort sucht man sie jetzt vergebens. Dafür wird sie einem angezeigt, wenn man das Programm vom Tray aufruft.

Das wichtigste Feature ist auch gleich auf dieser Seite zu sehen: Touchpad bei Tastaturaktivität ausschalten

Der Punkt Beim Anmelden automatisch starten sollte nur aktiviert werden, wenn man den Einrichtungsdialog wirklich bei jedem login ins Windowsystem sehen möchte – ansonsten nicht anhacken. Das Tray Management von einem Windowsystem (KDE,XFCE..) kümmert sich schon um das jeweilige Einladen beim Login.

Noch eine Anmerkung: Momentan stürzt leider das Programm nach einem Wakeup von Suspend-to-RAM ab, was laut dem Autor Sebastian Wiesner bekannt und in Bearbeitung ist.